タグチメソッドを実践したい人

↓

実験計画法の直交表と何が違うの?

記事の内容

- 直交表の種類【2種類あり】

- タグチメソッドに適した直交表

【解説します】 - おすすめの実践方法【簡単です】

記事の信頼性

※☞プロフィール詳細はこちら

タグチメソッドは”ばらつきに強いパラメータ設計ができる”などメリットの大きい手法。

ですが適切でない直交表を使うと、

- 無駄に実験回数が増える

- 最適解が見つけられない

といった問題が発生する可能性があります。

ではどうするか?

本記事では直交表の種類とその特徴について詳しく解説します。

本記事を読むことで「タグチメソッドの実践時に選ぶべき直交表」とその理由が分かります。

適切な直交表を使うことで効率的にばらつきに強いロバスト設計が実現できますよ。

直交表の種類【2種類あり】

初めに直交表の種類を説明します。

直交表の種類は以下の2つ。

- 素数べき乗系

- 混合系

それぞれの特徴を簡単に説明します。

素数べき乗系直交表

”素数べき乗系”とは実験計画法で使われる”2水準系・3水準系”直交表のこと。

代表的な直交表は以下の通りです。

主な”素数べき乗系”直交表

2水準系

- L8直交表(7列)

- L16直交表(15列)

3水準系

- L9直交表(4列)

- L27直交表(13列)

- L81直交表(40列)

L○○という数字は実験回数を表しています。

実験計画法を学習された方には馴染みのある直交表ですよね。

その特徴は以下の通り。

”素数べき乗系”直交表の特徴

- 交互作用の効果が1列または2列に切り分けて現れる。

交互作用を”因子の主効果”と分離可能。

なので”因果関係の定量化”や”原因究明の実験”に適しています。

混合系直交表

次は混合系の直交表です。

主な”混合系”直交表

- L12直交表(2水準×11列)

- L18直交表(2水準×1列+3水準×7列)

- L36直交表(2水準×3列+3水準×13列)

こちらも数字は実験回数を表しています。

その特徴は以下の通り。

”混合系”直交表の特徴

- 交互作用の効果が各列に交絡する。

- 2水準と3水準が混在するものもある。

交互作用が各列に交絡。よって効果の推定不可。

使わないほうが良いのでは?

と、思われるかもしれません。

ですが、タグチメソッドでは”あえて”混合系がよく使われます。

その理由は以下の2つ。

- 主効果の最適化に注力できる

- 実験回数と列数のバランスが良い

①はタグチメソッドの目的が”最適な水準組合せを見つけること”なので

「主効果だけを評価する」という立場に立っているからです。

あえて交互作用を無視しているとも言えます。

②については次で詳しく説明します。

タグチメソッドに適した直交表【解説します】

タグチメソッドで直交表を選ぶポイント

- 3水準が扱える

- 列数と実験回数のバランス

それぞれ簡単に説明します。

3水準が扱える

タグチメソッドは最終的に”最適水準の組合せ”を見つける事が目的。

最適水準を見つけるには2水準では不十分です。

3水準を扱える直交表が必要なので

- L9直交表(4列)

- L18直交表(2水準×1列+3水準×7列)

- L27直交表(13列)

- L36直交表(2水準×3列+3水準×13列)

この辺りが候補になります。

列数と実験回数のバランス

次は列数と実験回数のバランスです。

まず列数ですが

”列数≒扱える制御因子の数”です。

タグチメソッドでは”調整因子の発見”が重要。

調整因子とは”SN比への影響は小さいが感度に効く制御因子”の事です。

(詳細⇛QC検定1級の講師がばらつきを1/2に低減する「動特性のパラメータ設計」の簡単な実践方法を解説)

調整因子を見つけるため「なるべく多くの制御因子を扱う」のが成功のコツ。

なのでL9(4列)は小さく、ほぼ使われません。

一方、タグチメソッドの実験回数は

「直交表の行数×信号因子の水準数×誤差因子の水準数」で決まります。

信号因子は3水準・誤差因子は2水準が多いので

”直交表の行数×6”が全体の実験数。

とすると各直交表の「全体の実験数」は

- L18直交表 ⇛18×6=108回

- L27直交表 ⇛27×6=162回

- L36直交表 ⇛36×6=216回

なので

実務で実験数はなるべく少なくしたい。

でも列数は多くしたい。

総合的に判断すると L18 直交表(108回の実験)が現実的。

となる訳です。

おすすめの実践方法【簡単です】

最後におすすめの実践方法を紹介します。

無料の解析ソフトで実践しよう

タグチメソッドは先で紹介したように実験回数が多くなります。

解析をエクセルや手計算で行うのは非常に大変。

ところが無料の解析ソフト「JUSE-StatWorks(体験版)」を使用すると簡単に実践できます。

スタットワークス体験版の試用期間は30日。

でも実はアンインストールして再インストールで、期間がリセットされ半永久的に使えます。

簡単な実践手順はこちらの記事で紹介しています。

→QC検定1級の講師がばらつきを1/2に低減する「動特性のパラメータ設計」の簡単な実践方法を解説【初心者向け】

「本を見て実践したい!」というあなたには

こちらの記事で実践向けのテキストを紹介していますので、参考にしてください。

→品質工学の本をおすすめランキングでご紹介【講師選定】

タグチメソッドにおすすめの直交表 まとめ

今回はタグチメソッドにおすすめの直交表を解説しました。

直交表を選ぶポイント

- 3水準が扱える

- 列数と実験回数のバランス

結論

簡単な実践方法

おすすめテキスト

適切な直交表を使用することで

- 無駄に実験回数が増える

- 最適解が見つけられない

といった問題が回避できます。

適切な直交表を使って効率的にばらつきに強いロバスト設計を実現しましょう。

個別でアドバイスします(2023年1月12日更新)

読者の方から「自業務に対し個別でアドバイスがほしい」とのご要望をいただきました。

”ココナラ”というスキルマーケット※でお引き受けしています。

実務の実情に合わせた実験計画立てのアドバイス。及び、解析結果の考察まですべてサポート致します。ぜひご検討ください。

(※機密保持契約あり。企業名での領収書発行可)

こんな人におすすめ

- とにかく早く課題を解決したい!

- 実践しようとしたけど上手くいかない。

- 基礎からしっかり教えてほしい。

おすすめではない人

- プロジェクト納期に余裕がある。

- 独学で学びたい。

統計手法を習得するには、早く実践して”成功体験を得る”事が最も大切です。

この機会に実践して仕事を楽にしましょう(^^)

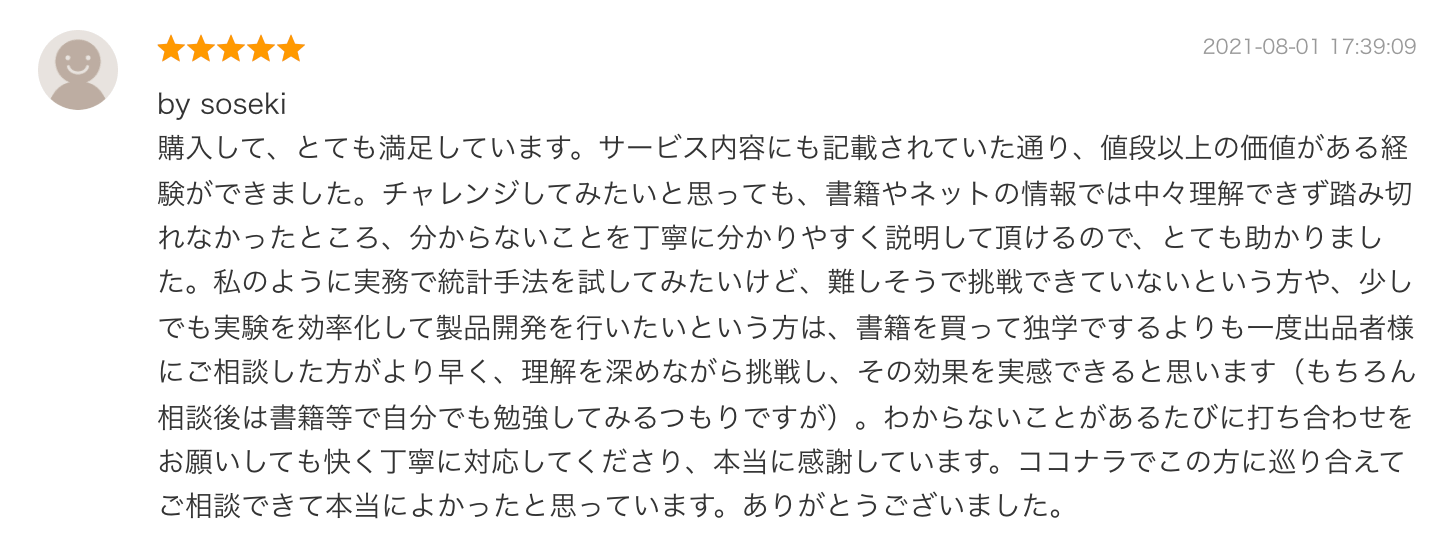

ご利用いただいた方の声(2021年12月11日更新)

購入して、とても満足しています。

サービス内容にも記載されていた通り、値段以上の価値がある経験ができました。チャレンジしてみたいと思っても、書籍やネットの情報では中々理解できず踏み切れなかったところ、分からないことを丁寧に分かりやすく説明して頂けるので、とても助かりました。

私のように実務で統計手法を試してみたいけど、難しそうで挑戦できていないという方や、少しでも実験を効率化して製品開発を行いたいという方は、書籍を買って独学でするよりも一度出品者様にご相談した方がより早く、理解を深めながら挑戦し、その効果を実感できると思います(もちろん相談後は書籍等で自分でも勉強してみるつもりですが)。

わからないことがあるたびに打ち合わせをお願いしても快く丁寧に対応してくださり、本当に感謝しています。

ココナラでこの方に巡り合えてご相談できて本当によかったと思っています。ありがとうございました。

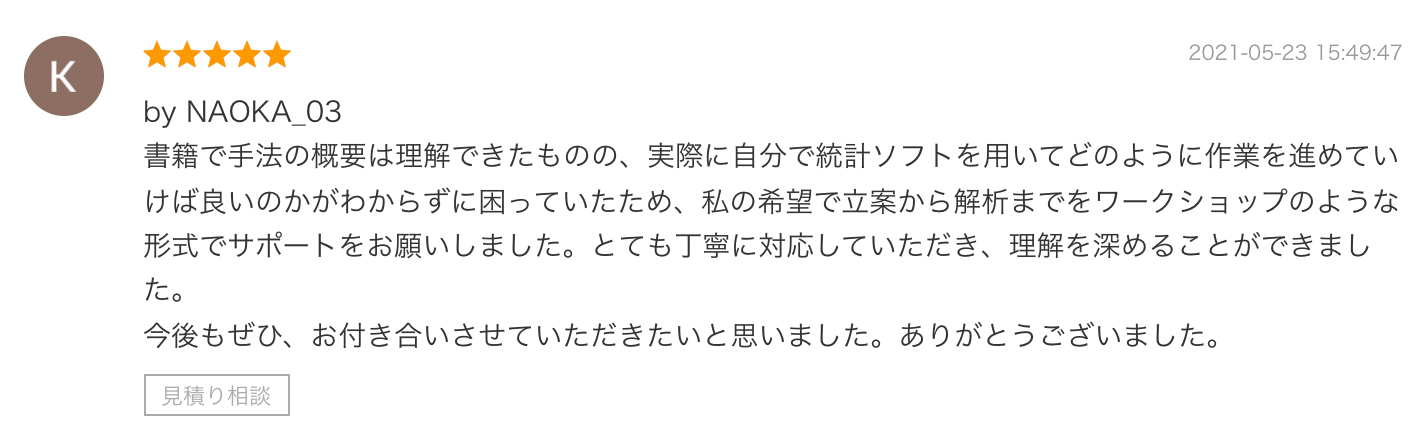

書籍で手法の概要は理解できたものの、実際に自分で統計ソフトを用いてどのように作業を進めていけば良いのかがわからずに困っていたため、私の希望で立案から解析までをワークショップのような形式でサポートをお願いしました。

とても丁寧に対応していただき、理解を深めることができました。

今後もぜひ、お付き合いさせていただきたいと思いました。

ありがとうございました。

どちらのお客様も私のサポートを受けながら、ご自身の手で課題を解決されました。

このような高評価をいただけてとても光栄です。