実験計画法を実践したい人

↓

割り付けってどうやればいいの?

直交表じゃないと実験計画法はできない?

簡単に実践する方法はないの?

記事の内容

- 直交表実験をやめるべき5つの理由

【分かりやすく説明します】 - 初心者でも15分で実践できる実験計画法

【簡単です】

私は製造業のエンジニア。QC検定1級を活かし、統計手法講師やデータ解析が本業です。

以前は生産技術者として、工場に生産ラインの導入などを行っていました。

※☞プロフィール詳細はこちら

実験計画法で一番難しいのが「直交表の割り付け」

あなたも理解できず苦労しているのでは?

直交表への割り付けができないと実験がうまくいかず、最悪の場合は判断を誤る事もあります。

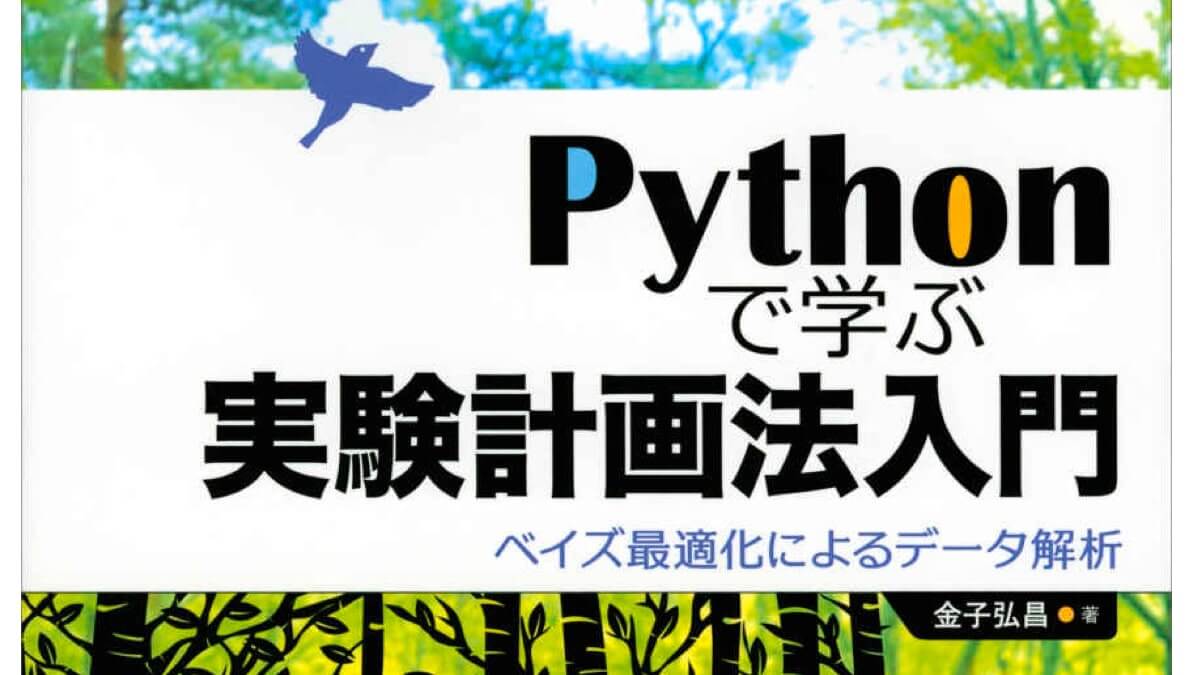

結論:解析ソフトを使って応答曲面法を実践しよう。

実験計画法の1つである応答曲面法は、解析ソフトを使えば”直交表実験より簡単”です。

今回は直交表実験をやめるべき5つの理由と応答曲面法のメリットを具体的にご紹介。

その上で、誰でも実践できる簡単な”応答曲面法”のやり方を説明します。

本記事を読むと、実践しやすい実験計画法が分かり、すぐに効率の良い実験ができますよ。

直交表実験をやめるべき5つの理由【分かりやすく説明します】

- 直交表は手計算時代の道具

- 交互作用の有無を把握しないと使えない

- 割り付けが難しい

- カテゴリーデータしか扱えない

- 直交表のパターンが限られる

1、直交表は手計算時代の道具

最初に断っておきますが直交表は素晴らしいもの。

要因効果を切り分け、実験回数を減らせる優秀な道具です。

しかしコンピューターが発達した現代では、手計算時代ほどの嬉しさが無いのが事実。

直交表が悪いのではなく、他が使いやすくなったという事。

特にコンピューターで、実験可能な範囲で最適な実験計画を組む”応答曲面法”が発達。

業務ではこの計画がはるかに便利です。

これを発達させたのは主に欧米の国々。

彼らは合理的で使いやすい手法で効率化を進めています。

一方、日本はいまだに実験計画法といえば配置実験や直交表実験。

開発スピードに差が出るのは明らかですね。

2、交互作用の有無を把握していないと使えない

交互作用:2つの因子が組み合わさることで初めて現れる相乗効果のこと

引用元:統計WEB

その理由は直交表実験が実験回数を減らせるメカニズムにあり。

実は直交表実験は”特性値に影響する交互作用を計画者が指定する”事で実験回数を減らしています.

「ちょっと待て!それを調べるために実験したいんだ!」ってツッコみたくなりませんか?

”事前に交互作用を調べるために別の実験をする”ってムダですよね。

一方で、応答曲面法はとりあえず”交互作用は全部ある”として計画。

全て調べて、後から効果の有無を選別します。

じゃあどうやって実験回数を減らすのか?

- 特性値と因子の関係は2次式で表されるはず(3次以上を無視)

- 少しくらい直交じゃなくても、全体像がつかめればOK

という考え方で実験回数を減らします。

こちらの方が業務の実情に合うんですよね。

実際に欲しい結果は得られます。

欧米らしい合理的な実験計画だと思います。

3、割り付けが難しい

最大の理由がこれ。

直交表実験は計画を立てるときに”線点図”で「割り付け」をします。

これが非常に分かりにくく、間違えると実験がうまくいきません。

「割り付けが分からない」という相談を何度も受けたし、挫折する人を大勢見ました。

一方で応答曲面法は”割り付け不要”

全て解析ソフトが考えてくれます。

4、カテゴリーデータしか扱えない

例

- カテゴリーデータ:「材料A、材料B」「1号機、2号機」「男、女」

- 数値データ:温度、長さ、強度

直交表実験は数値データは扱えません。

正確に言うとカテゴリーに変換して扱います。

例えば温度は「20℃」「30℃」「40℃」というカテゴリーにして実験します。

なので「25℃」でどうなるかは不明。

一方で応答曲面法は”数値は数値”として解析。

数値データは連続性があります。

だから実験をしていない25℃で特性値がどうなるか予測可能。

さらにカテゴリーを扱うこともできます。

どちらが業務で使いやすいでしょうか?

5、直交表のパターンが限られる

主な直交表(混合系は除く)

2水準系

- L8直交表

- L16直交表

- L32直交表

3水準系

- L9直交表

- L27直交表

- L81直交表

数字は実験回数を表しています。

業務で主に使いたいのは3水準系。

現実的な実験回数はL27直交表まででしょう。

L27では因子5つ+交互作用4つしか入りません。

これを少しでも超えると81回の実験が必要・・・

使いづらいですよね。

一方、応答曲面法は実験可能な回数内で最適な計画を組んでくれます。

”応答曲面法に役に立つ記事”は下記にまとめていますので、ぜひご活用ください。

初心者でも15分で実践できる実験計画法【簡単です】

それをまとめたのがこちら。

おすすめの計画

- 中心複合計画(直交)

- D最適計画

- プラケットバーマン計画

おすすめ①:中心複合計画(直交)

| 実験回数の少なさ | 4.5 |

| 要因効果の推定精度(直交性) | 5.0 |

| 容易度 | 4.0 |

| 業務での使いやすさ | 3.0 |

| 総合 | 4.0 |

応答曲面法の1つ。

- 実験回数が少ない

- 因子間の効果が直交で推定精度が高い

- 割り付けがなく簡単

- 最適条件の探索向け

- 質的変数が扱えない

- 必要範囲外の水準での実験が必要

という特徴の計画法。

こちらの「実験計画法のやり方!中心複合計画で実験回数を大幅に削減【簡単】」で詳しく解説しています。

おすすめ②:D最適計画

| 実験回数の少なさ | 4.5 |

| 要因効果の推定精度(直交性) | 4.0 |

| 容易度 | 4.0 |

| 業務での使いやすさ | 5.0 |

| 総合 | 4.5 |

応答曲面法の1つ。

- 実験回数が少ない

- 因子間の効果がわずかに交絡

- 割り付けがなく簡単

- 最適条件の探索向け

- 質的変数が扱える

- 必要範囲外の水準での実験が不要

質的変数・量的変数が扱え、割り付けが不要。

最も実務向けな万能の計画です。

実はD最適計画は欧米では主流の計画法。

こちらの記事で、どの専門書にも載っていない具体的な実践方法を解説しています。

☞【劇的】QC検定1級の私が「実験回数を激減させる統計手法」を解説する

おすすめ③:プラケットバーマン計画

| 実験回数の少なさ | 4.5 |

| 要因効果の推定精度(直交性) | 5.0 |

| 容易度 | 3.0 |

| 業務での使いやすさ | 2.0 |

| 総合 | 3.5 |

応答曲面法の1つ。

- 実験回数が少ない

- 主効果の効果が直交で推定精度が高い

- 割り付けがなく簡単

- 因子のスクリーニング向け

- 最適条件の探索は出来ない

2水準で、特性に効いている因子を絞りこむ(スクリーニング)の為の計画。

最適条件の探索には使えないが、少ない実験で効いている因子を見つけられる。

用途は限定されますが、役立つ時はもの凄く役に立つ”卵焼き用のフライパン”みたいな計画。

こちらの「実験計画法のやり方!プラケット-バーマン計画で影響因子を絞り込む。」で詳しく解説していますよ。

個別でアドバイスします(2021年4月10日更新)

読者の方から「自業務に対し個別でアドバイスがほしい」とのご要望をいただきました。

”ココナラ”というスキルマーケット※でお引き受けしています。

実務の実情に合わせた実験計画立てのアドバイス。及び、解析結果の考察まですべてサポート致します。ぜひご検討ください。

(※機密保持契約あり。企業名での領収書発行可)

こんな人におすすめ

- とにかく早く課題を解決したい!

- 実践しようとしたけど上手くいかない。

- 基礎からしっかり教えてほしい。

おすすめではない人

- プロジェクト納期に余裕がある。

- 独学で学びたい。

統計手法を習得するには、早く実践して”成功体験を得る”事が最も大切です。

この機会に実践して仕事を楽にしましょう(^^)

ご利用いただいた方の声(2021年12月11日更新)

購入して、とても満足しています。

サービス内容にも記載されていた通り、値段以上の価値がある経験ができました。チャレンジしてみたいと思っても、書籍やネットの情報では中々理解できず踏み切れなかったところ、分からないことを丁寧に分かりやすく説明して頂けるので、とても助かりました。

私のように実務で統計手法を試してみたいけど、難しそうで挑戦できていないという方や、少しでも実験を効率化して製品開発を行いたいという方は、書籍を買って独学でするよりも一度出品者様にご相談した方がより早く、理解を深めながら挑戦し、その効果を実感できると思います(もちろん相談後は書籍等で自分でも勉強してみるつもりですが)。

わからないことがあるたびに打ち合わせをお願いしても快く丁寧に対応してくださり、本当に感謝しています。

ココナラでこの方に巡り合えてご相談できて本当によかったと思っています。ありがとうございました。

書籍で手法の概要は理解できたものの、実際に自分で統計ソフトを用いてどのように作業を進めていけば良いのかがわからずに困っていたため、私の希望で立案から解析までをワークショップのような形式でサポートをお願いしました。

とても丁寧に対応していただき、理解を深めることができました。

今後もぜひ、お付き合いさせていただきたいと思いました。

ありがとうございました。

どちらのお客様も私のサポートを受けながら、ご自身の手で課題を解決されました。

このような高評価をいただけてとても光栄です。

実験計画法=直交表はもう古い。やめるべき5つの理由 まとめ

直交表をやめるべき理由はこの5つ。

- 直交表は手計算時代の道具

- 交互作用の有無を把握しないと使えない

- 割り付けが難しい

- カテゴリーデータしか扱えない

- 直交表のパターンが限られる

難しい直交表を勉強しなくても解析ソフトを使えば15分で実験計画法が実践可能。

具体的にはこの3記事が役立ちます。

- 応答曲面法の基本 中心複合計画

実験計画法のやり方!中心複合計画で実験回数を大幅に削減【簡単】 - 実務で扱いやすい万能な計画 D最適計画

【劇的】QC検定1級の私が「実験回数を激減させる統計手法」を解説する - 要因の絞り込みに役立つ プラケットバーマン計画

実験計画法のやり方!プラケット-バーマン計画で影響因子を絞り込む。

効率よい方法を実践して仕事を楽にしましょう。

ぜひこの記事をブックマークして、実験を計画する時は見直してくださいね。